直播链接观看论坛视频回放👇

http://live.baidu.com/m/media/pclive/pchome/live.html?room_id=4358155050&source=h5pre

对谈嘉宾

鲁明军

历史学博士、复旦大学哲学学院青年研究员、策展人、剩余空间艺术总监。近年策划“疆域:地缘的拓扑”(2017-2018)、“没有航标的河流,1979”(2019)、“街角、广场与蒙太奇”(2019)、“缪斯、愚公与指南针”(2020)、“惊蛰”(2021)等展览。论文见于《文艺研究》、《美术研究》、《二十一世紀》等刊物。近著有《目光的诗学:感知-政治-时间》(2019)、《美术变革与现代中国:中国当代艺术的激进根源》(2020)等。2015年获得何鸿毅家族基金中华研究奖助金。2016年获得Yishu中国当代艺评奖。2017年获得美国亚洲文化协会奖助金(ACC)。同年,获得CCAA中国当代艺术奖第六届艺术评论奖。2019年获得第十三届AAC艺术中国年度策展人奖。

卢迎华

艺术史家、策展人,现任北京中间美术馆馆长。她于2020年获墨尔本大学艺术史博士学位。她曾于2012至2015年间出任深圳OCAT艺术总监及首席策展人。2012年担任威尼斯双年展金狮奖评委,同年担任第九届光州双年展联合策展人、第七届深圳雕塑双年展联合策展人,2013年获得泰特美术馆研究中心亚太计划的首个特邀研究学者奖金,是2017年美国艺术史研究机构协会(ARIAH)首届“东亚学者奖”的四位获奖者之一,并于2018年任威尼斯建筑双年展菲律宾国家馆的评委会成员之一。2003年至今,她与艺术家刘鼎进行题为“社会主义现实主义的回响”的研究,对叙述中国当代艺术的视角和方法论进行重新评估。

张渊

从事当代表演艺术的策划、制作、写作和翻译,与国内外剧场、艺术节、美术馆、空间等不同艺术机制开展项目合作,尤其关注独立艺术家的创作。2020年参与策划OCAT深圳馆“待测-重写剧场史”之中国当代表演艺术文献展《二O20年:整个世界变成了剧场》。2017-2021年担任上海明当代美术馆表演项目策展人,负责国内国际项目的筹划与运作。2015至2016年与上海外滩美术馆合作,策划项目《身在亚洲——当代剧场中的身体呈现》及相关电子出版物。首届“嬲嫐现场”表演艺术节创始成员。撰写文章发表于《艺术世界》、《典藏》、《艺术界》、《广东艺术》等刊物。

赵屹松

主持人

华沁蕊

别处是一块反面的镜子

重思在地、自我和他者之辩

今天我们非常荣幸地邀请到了四位嘉宾,他们分别是:鲁明军老师、卢迎华馆长、张渊老师和赵屹松老师。我们希望邀请他们从对史论、策展、收藏、职业发展、推广、跨界合作等方向,对当前发生的新势力艺术这一个现象进行解读。希望今天的这个论坛能够更加丰富与深化我们对于整个艺术生态的认识,同时也希望对于今天中国当代艺术史的论述和艺术问题的研究提供一个更广阔的讨论空间,与跨领域的相关实践形成比较与交流。

什么是“新”:

重新审视与历史的关系

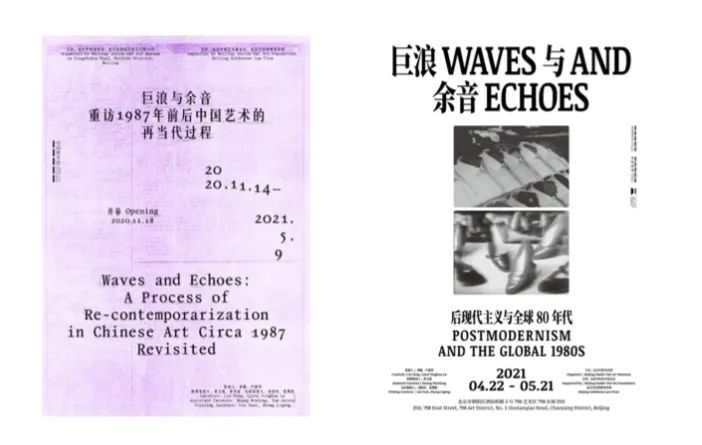

三个展览:

寻找非适应的否定性力量

青年“新”力量:

捕捉当代性瞬间

回望历史:

保持对“新”的审慎

空间探索:

表演艺术的新去向